4月7日からの緊急事態宣言の発出に伴い、当イベントにつきまして、残念乍ら中止させて頂くことに決定いたしました。

総会につきましては、代替の方法を別途会員へお知らせいたします。

何卒よろしくお願い申し上げます。

パリクラブ会員各位

会長 宮原 英男

拝啓 春寒しだいに緩むころ、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

来る4月22日(水)18時30分からリュドヴィンテージ目白で下記要領により、第67回Rendez-vous franco-japonaisを開催します。

4月15日(水)までにお申し込みいただければ幸甚です。

敬具

| 日 時 | 2020年4月22日(水) 18時30分~19時15分 磯村名誉会長総会記念講演 及び フランス語漫才 19時20分頃~ 懇親会 |

|---|---|

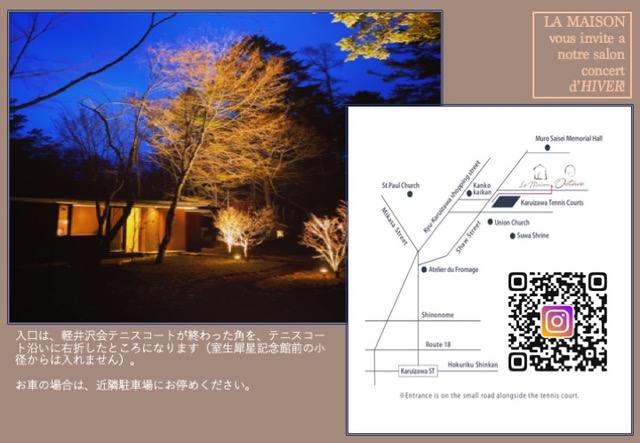

| 場 所 | リュドヴィンテージ目白3F Chapel DIANA https://www.lieudevintage-mejiro.com/ (〒171-0031東京都豊島区目白2-39-1 TRAD MEJIRO 3F) JR山手線 目白駅より徒歩1分 目白駅改札を出て正面の信号を渡り右手にお進みください。TRAD MEJIROビル1階左側面に専用エントランスがございますエレベーターで3階までお進みください(目白駅改札は1ヶ所です)。 |

| 総会記念講演 | 磯村名誉会長 |

| フランス語漫才 | フランポネ |

| 懇親会 | Salon GRACEにおいて |

| 主 催 | 日仏経済交流会(パリクラブ) |

| 共 催 | 在日フランス商工会議所(CCIFJ)申請中 |

| 言 語 | 日本語、フランス語(漫才) |

| 参加費 | 事前振込(注) 会員5,000円、共催会員5,000円、非会員7,000円 |

| 定員 | 80名 |

(注) 振込先の銀行口座は4月上旬にお知らせします。