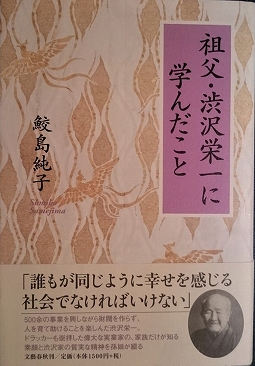

さる10月3日、日仏会館(東京・恵比寿)にて、パリクラブ主催によるエッセイスト・鮫島純子さんの講演がありました。明治から大正期、政財界 で活躍され、日本の資本主義の礎を築いた・渋沢栄一(日仏会館の創設者でもある)の孫として知られる鮫島さん。その著書「祖父・渋沢栄一に学んだこと」では、自身が目にした祖父や渋沢家ゆかりの人々の姿をまるで昨日のことのように活写し、経営者ばかりか、一般女性にも広く共感を呼びました。伝説の実業家の一番身近にいた著者の肉声が聞けるとあって、予想を遙かに超える参加者が来場しました。

パリクラブ・輝く会実行委員会 森実行委員長の挨拶の後、鮫島さんと共にパリクラブ会員でドレカミジャポン代表の畠山奈保美氏が司会進行として登壇。畠山氏といえば、フランスのポール・クローデル協会会長であるユベール・マルタン氏のパートナーであり、この日は奇しくも、渋沢栄一とクローデルという日仏会館の創設者に縁の深いお二人の対面となりました。まず、マルタン会長から託されたメッセージが鮫島さんに手渡され、講演会は始まりました。

畠山氏はフランスではクローデルのお孫さんとも面識があり、その方から「祖父から日本人で最も尊敬すべき人は渋沢栄一だった」と聞いていたエピソードも。

どんな人にも温顔と寛容の精神で接した渋沢栄一

この日、手製のワンピースで登壇した鮫島さんは、「若かった頃は自分の手で服を縫って家計を助けておりました。その頃は三越でもワゴンの上に売れ残りの布が積まれておりまして、この服もワゴンからお手頃のお値段の中から選んだ布で縫った20年前のものです」と話しはじめました。ワンピースの胸には真珠のブローチが光っていましたが、それについて、御木本真珠の創業者・幸吉翁にとてもゆかりのある真珠ですと彼女は言い、幼い頃、祖父・渋沢栄一のお相伴で御木本氏からのおよばれに思いを馳せるのでした。

この日、手製のワンピースで登壇した鮫島さんは、「若かった頃は自分の手で服を縫って家計を助けておりました。その頃は三越でもワゴンの上に売れ残りの布が積まれておりまして、この服もワゴンからお手頃のお値段の中から選んだ布で縫った20年前のものです」と話しはじめました。ワンピースの胸には真珠のブローチが光っていましたが、それについて、御木本真珠の創業者・幸吉翁にとてもゆかりのある真珠ですと彼女は言い、幼い頃、祖父・渋沢栄一のお相伴で御木本氏からのおよばれに思いを馳せるのでした。

「この昼食会には、特別に本物の真珠入りの貝のフライが振る舞われ、各々は、その真珠を飲み込まないように注意深く舌で探し当てながら、美味しく頂きました。その時の真珠を、母が記念に集めて作らせたのがこのブローチなんです」

と話す鮫島さん。かつて、御木本氏がパリ万博に出展した際、現地の宝石商たちから「模造品」だと裁判を起こされ、その裁判費用で御木本氏の財政は逼迫しました。そのとき、援助の手を差し延べたのが渋沢でした。彼は、「将来日本の大事な産業として世界に誇れるものになる」としてバックアップしたのです。

「生涯に500余りに及ぶ事業を興した祖父ですが、その実像は金力でなく、『信用』と『社会性』の財産家でしたので多くの方の賛同を得られたと思います」

と彼女は話します。事実、渋沢は、福祉事業や苦学生、海外からの訪問者、神社社寺、キリスト者、アーティストへの援助はもちろん、本来ならば資本家の “敵” であるはずの労働運動にも率先して手を差し延べました。

「『論語』を座右の書とした祖父のモットーは、『道に外れたことはしない』でした。さらに、『金は働きのカスだ。機械が運転しているとカスがたまるように、人間が働いていると金がたまる』として、これと見込んだ人や活動には援助を惜しまなかったのでございます」

そのことを、少女時代に理解していた鮫島さんは、ある日、女子学習院高等科の授業で倫理学の講師が「人間の欲望」の悪例として、当時財を成した実業家たちがその後爵位を欲したと講義、その中に渋沢も含まれていたことを心配し、教官室に一人で否定に行ったといいます。

「その後、父宛にその講師から小包と共に謝罪の手紙が届き、そこには『お嬢様は立派です』としたためてありました」

そのとき、渋沢と同じく実業家だった鮫島さんの父、正雄氏は、彼女の行動に対し『デカシタゾ!』と苦笑いしていたとか。

Pages: 1 2 3 4

1952年静岡県出身、パリ第一(ソルボンヌ)大学芸術学部卒業。

1952年静岡県出身、パリ第一(ソルボンヌ)大学芸術学部卒業。

この日、手製のワンピースで登壇した鮫島さんは、「若かった頃は自分の手で服を縫って家計を助けておりました。その頃は三越でもワゴンの上に売れ残りの布が積まれておりまして、この服もワゴンからお手頃のお値段の中から選んだ布で縫った20年前のものです」と話しはじめました。ワンピースの胸には真珠のブローチが光っていましたが、それについて、御木本真珠の創業者・幸吉翁にとてもゆかりのある真珠ですと彼女は言い、幼い頃、祖父・渋沢栄一のお相伴で御木本氏からのおよばれに思いを馳せるのでした。

この日、手製のワンピースで登壇した鮫島さんは、「若かった頃は自分の手で服を縫って家計を助けておりました。その頃は三越でもワゴンの上に売れ残りの布が積まれておりまして、この服もワゴンからお手頃のお値段の中から選んだ布で縫った20年前のものです」と話しはじめました。ワンピースの胸には真珠のブローチが光っていましたが、それについて、御木本真珠の創業者・幸吉翁にとてもゆかりのある真珠ですと彼女は言い、幼い頃、祖父・渋沢栄一のお相伴で御木本氏からのおよばれに思いを馳せるのでした。 この度、輝く会は日仏会館の共催をいただき、渋沢栄一の御令孫のひとり、鮫島純子氏の講演会を開催する運びとなりました。

この度、輝く会は日仏会館の共催をいただき、渋沢栄一の御令孫のひとり、鮫島純子氏の講演会を開催する運びとなりました。