第19号

先住民

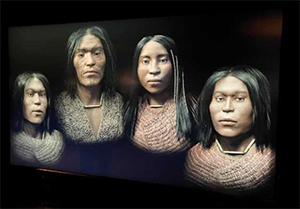

カナダの首都オタワと川を挟んで向かい合うケベック州のガティノーという町にカナダ歴史博物館があります。半日過ごしても良いくらいの充実した展示内容で、研究者から家族連れまで楽しめるようになっています。その中に、4000年前の先住民の顔を復元した映像が展示されていました。また、ヌバブト準州のイカルイトにある小学校の生徒たちの写真も展示されています。ヌナブト準州はグリーンランドの隣に位置し、イヌイットの人々が主に生活しています。彼らの祖先はモンゴロイド系のアジア人と言われていて、子供たちの顔にも、どことなくアジア的な感じがうかがえます。フランス人が現在のケベック州に到達して入植を始めた頃の先住民の住居図の展示を見ると、当時の彼らが長屋暮らしだったことが分かります。

カナダにおいて、先住民の問題は非常に重要かつデリケートです。先住民とは、その名のとおり、ヨーロッパ人が新大陸を「発見」した際、既にその土地に住んでいた人々を指します。カナダでは、先住民保留地は保護されていて、その地域内では先住民の習慣に基づいた生活様式や生産・消費活動が行われています。例えばカナダにおけるタバコに関する規制は世界でもトップクラスの厳しさですが、先住民保留地については例外が認められています。西部劇の映画にも、先住民(映画では一般にインディアンとされています)の男たちが社交の席で伝統的な喫煙器具を使ってタバコを回し吸いするようなシーンがしばしば登場します。また大学や博物館などでは、「この施設は(先住民)の土地の上に建っている」といった標記やアナウンスがなされることがあります。カナダの先住民は、大きく分けて「ファーストネーションズ」「イヌイット」そして「メティス」の3つに分類されます。

復元された4000年前の先住民の顔

ヌナブト準州イカルイトの小学生たち

先住民の住居(いずれもカナダ歴史博物館にて)

連邦政府との協定

先住民のグループは次々とカナダ連邦政府との協定を結んでいきました。その内容は、先住民とカナダとの憲法上、そして道徳上の関係を築く上で基盤となるものでした。カナダ東部の沿岸州やケベック州ガスペ地域について交わされた平和友好協定は、平和裡な関係と貿易に関するものでした。中西部から西部で

結ばれた協定は、政府の西部への入植と先住民の土地を獲得するためのものでした。土地を譲る代わりに、政府は先住民族固有の権利を保護し、支援することを約束したのです。

ファーストネーションズ

1982年憲法の第35条には、カナダの先住民族として、インディアン(ファーストネーションズ)、イヌイット、メティスの3つが含まれると宣言されています。インディアンという言葉は否定的な意味合いを持つとして、一般的には避けられる傾向にあります。しかしカナダでは、連邦政府と先住民の関係を規定する「インディアン法」と呼ばれる文書があるので、その観点からは法的用語としての意味合いを有するとも言えます。インディアン法の中には、連邦政府がインディアン登録簿(Indian Register)を管理することが規定されています。1980年に、数百人の首長がオタワに集まり、彼らのグループの権利に関する「ファーストネーションズ宣言」を採択しました。その宣言の中で、初めて「ファーストネーションズ」という単語が使用されました。因みに、ファーストネーションズという言葉は、カナダ以外の先住民には使われていません。また、ファーストネーションズというのは様々な出身の総称ですから、個々のグループの人々は、自分たちをクリー族など出身名で呼んでいます。

カナダ統計局が2021年に行った国勢調査によれば、カナダ全土には約105万人のファーストネーションズがいます。彼らは630のコミュニティに分類され、50以上の言語が話されているそうです。例えば、ケベック州には、アルゴンキン、クリー、ナスカピ、モホーク、イヌ、ミクマク(ミグマ)、ウォラストキイク、アベナキ、アニシナベ、アティカメクフなど、合計40のファーストネーションズが確認されています。

日本の先住民「アイヌ」との交流があるケベック州のビショップス大学には、「550エーカーの歴史あるキャンパスは、アベナキ族の伝統的かつ未承認の土地に位置しており、幸運にも私たちはここで学び、働き、遊ぶことができる(Our 550-acre historic campus is located on the traditional and unceded territories of the Abenaki, where we are fortunate to be able to study, work and play)」と説明されています。アベナキとの間には、未解決の土地問題が残されていることが明記されているのは興味深いです。

2019年7月、先住民会議(Assembly of First Nations:AFN)とカナダ政策代替案センター(Canadian Centre for Policy Alternatives)が合同でまとめた報告書には、カナダの25万人以上のファーストネーションズの子供たちの47%が貧困状態にあることが書かれていました。その中でも保留地内に住む子供の貧困率が高いことも明らかになりました。中部の草原地帯の保留地の貧困率は7割近いとされています。逆に、ケベック州の保留地内に住む先住民の子供たちの貧困率は29%と低めです。これは、天然資源から得られる収入を、ケベック州と先住民との間で分配する協定が結ばれているからと言われています。いずれにせよ、カナダ政府はこの調査結果を「恥ずべきもの」と受けとめ、早急に対処すべき課題としています。

イヌイット

イヌイットとは、イヌイットの人々の言葉(イヌクティトゥット語)で「人々」を意味します。アイヌ語でアイヌが(自然や神に対して)「人」を意味するのと共通点がありますね。イヌイットの殆どはカナダ北部に居住しています。イヌイットの土地は「イヌイット・ヌナンガト」と呼ばれ、彼らの土地、水、氷を意味します。米国領のアラスカやデンマーク領のグリーンランドにもイヌイットは居住しており、イヌイット・ヌナンガトはその土地をも意味することがあるようです。カナダ統計局によると、2021年のイヌイットの人口は7万人超で、過去5年間で8.5%増加しました。イヌイットには、居住地域によって、ラブラドルミウト(ラブラドール)、ヌナヴィミウト(ウンガヴァ)、バフィンアイランド・イグルリンミウト(イグルリク)、キヴァリルミウト(カリブー)、ネツィリングミウト(ネツィリク)、イヌイナイト(コッパー)、イヌヴィアルイット、西北極イヌイットの8つのグループに分かれています。イヌイットの言葉(イヌクティトゥット語)には5つの方言があります。イヌクティトゥット語の使用率が低下していることから、1971年以降、イヌイット・ヌナンガトに所在する学校にイヌクティトゥット語のカリキュラムを設置することが求められました。

イヌイットは元来、季節ごとに居住地を移動する狩猟採集民でした。冬には大規模な集団(100人前後)、夏には小規模の集団(10人程度)に分かれて暮らしていました。現在では、カナダ南部の人々が消費

する食材を手に入れることも可能になりました。しかし輸送コストがかかることから高額になり、また鮮度も落ちるため、結局は地元で食料を調達し、仲間と分け合う伝統的な生活が中心となっているようです。具体的な日常食のタンパク源としては、アザラシ、鯨、カリブー、鳥類、魚類、ベリー類などがメインとなります。

1939年にイヌイットがカナダ国民として確定されると、イヌイットは「カナダ的」生活様式への同化を余儀なくされました。例えば子供たちはカナダの居住区学校に通学することになりました。元々は遊牧民だった彼らにとっては強制移住と映りました。また、イヌイットの命名制度がカナダの行政上の様式にそぐわなかったため、代わりに番号が割り振られました。その番号はプレートのようなものに記していつでも身につけていなければならず、「ディスクナンバー」と呼ばれていました。これは差別的な扱いだったとして後に批判の対象となります。このように、文化や習慣を破壊しかねない出来事があったにもかかわらず、イヌイットの文化や習慣は今でも続いています。

1960年代後半から70年代前半にかけて、イヌイットはこうした動きに抵抗し、政治的な組織化を始めました。彼らの土地の請求や自治を求め、ロビー活動を行いました。1971年には、イヌイット・タピリット・カナタミ(Inuit Tapiriit Kanatami:ITK)を結成し、イヌイット・ヌナンガット全域の53のコミュニティに住むすべてのイヌイットの利益を支援する活動を行っています。こうした活動の結果、例えば1990年には、北極圏の土地の一部については、無名の地からヌナブト準州という行政単位として合意され、93年にヌナブト法が成立しました。

しかしながら、厳しい生活環境と医療へのアクセス不足から、イヌイットの人々は、肥満、糖尿病、呼吸器感染症などの健康上の問題に直面しています。残念なことに、イヌイットの若者の自殺率は、カナダの他の地域のそれよりも著しく高いと言われています。

メティス

メティスとは、ヨーロッパ人と先住民の混血を意味します。出身地によってメティス(Metis)の M を大文字と小文字で書き分けたりもしますが、非常に複雑な話に入っていってしまうので、ここでは詳細には触れません。メティスの最初のコミュニティは、18世紀、毛皮取引のために五大湖周辺に入植したフランス人商人たち(この場合、大抵は男性です)が、地元の先住民女性と結婚したり、養子縁組をしたりしたことで誕生したと言われています。現地語を話し、土地を知るメティスの役割は、植民地貿易にとって非常に重要な位置を占めました。その結果メティスの経済・社会的地位は向上しましたが、他の先住民たちと同様に、土地の所有やアイデンティティを求める運動が起こります。19世紀には武力衝突まで発展しました。

1982年のカナダ憲法採択に向けては、既に存在した複数のメティス団体が、自分たちを、ファーストネーションズ、イヌイットと共に先住民として憲法に明記されるよう働きかけをおこない、成功しました。2021年の国勢調査の結果、カナダでメティスを自認する人の数は約62万5000人で、過去5年間で6.3%増加しています。このうち3分の1以上が何らかのメティスの団体に属しています。メティスとカナダ政府との間で最初に自治協定が結ばれたのは、ほんの最近の2019年6月で、「メティス・オタワ協定」と呼ばれます。

数十年にも及ぶ長年の働きかけの結果でした。

先住民文字

カナダ先住民文字(Canadian aboriginal syllabics)は、カナダの先住民のいくつかの言語を表記するための文字です。もともとは文字を持っていなかった彼らの言葉を文字化したのは、英国の宣教師だったエヴァンズ(James Evans)です。彼は、19世紀中葉、インドのヒンディー語やサンスクリットを表記するデーヴァナーガリーと、英語速記の1つであるピットマン式速記をミックスして表記方を開発し、それをベースにクリー語など複数の個別言語を音韻体系に合わせて調整していきました。今では政府の刊行物などでも使用されています。エヴァンズは、賛美歌集を先住民文字で印刷したりもしています。なお、一部にはラテン文字表記も使われているようです。

カナダ国立美術館のガイドマップにも英仏語以外に先住民文字版がある

イヌクシュク

モントリオールに赴任して、ケベック州内を散策すると、至る所で人の形をしたような石積みの像のようなものを見かけます。土産物屋にもそのミニチュア版が売られています。これは、カナダ東部の先住民が話すイヌクティトゥット語で「イヌクシュク(inuksuk)」と呼ばれるもので、カナダ北部からアラスカ、グリーンランドに至るまでの広範囲にわたって使用される、石を積み上げた目印です。ちなみに複数形はイヌクシュイット(inuksuit)と言うそうです(難しい!)。これらの地域は北極圏に位置し、ツンドラ植物群系の生態系に属するために、自然の目印がありません。従って、イヌイットなどの先住民たちは、交通の要所や狩り場、食料貯蔵区などを示すために、こうした人工的な標識を使用しているのです。イヌクシュクの語源は、「人間(inuk)」と「代用(suk)」、つまり「人の代わりに道を示すもの」という意味になります。あたかも、人が「こっちだよ」と進むべき道を示しているように見えますね。

ケベック州議会議事堂前に設置されたイヌクシュク