素評

日時: 2016年7月27日(水) 18時30分より

会場: 日仏会館501号会議室

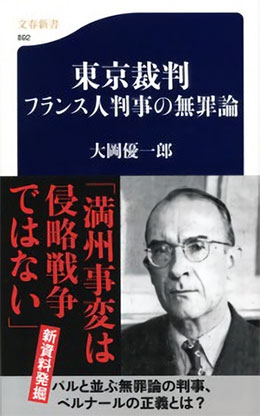

講師: 大岡優一郎 テレビ東京放送番組審議会事務局長兼編成局番組審査長

禁じられた仮説が今、蘇る

驚愕と戦慄が会場にはしった。戦後レジームが根底から覆される。極東軍事裁判、いわゆる東京裁判がなければ今日の日本は異なった国になっていたかもしれないという禁じられた仮説がもたげてきた。勇気ある論考である。リヨンに祖先の歴史的刻印を携えた大岡氏は、ベルナール判事の痕跡をフィールド・ワークで追求した。歴史はカール・ポッパーの言説通り反証可能でなければ科学たりえない。これほどの批判的反証が示された以上、現代史の行方はデリダ型の脱構築による解体作業を待っている。その方法はいくつかある。

第1は自然法が実定法よりも優先されるものである。人間の理性存在に法源を有する慣習法も含めた制定法が重要な意味を持つ成文法主義の大陸法系諸国は、判例を基本的な法源とする制定法の一元論的な立場に立つ英米諸国とは異なり、大岡氏が言及した「神」の法、すなわち自然法が歴史的解釈に優先するのである。氏の次の言葉を引用する。「法の歴史においては、不文法は明文法よりも重要なポジションを維持してきた。それは何世紀間にもわたり、世界を支配してきたのである。もし、殺人や窃盗などを抑止するために法が明文化されるのを待たなければならなかったのだとしたら、人類はどこに立てばよいのであろうか」と。

第2は戦争を法益に反する有害な行為であるとするための刑罰法規が事前に存在し、告知されていなければならない。この罪刑法定主義は憲法や刑法の大原則である。東京裁判はこの原則に逸脱する事後の解釈を行うことによって「平和に対する罪」が適用され、侵略戦争の共同謀議を遂行、行動した個人が戦争犯罪人としての責任を問われた。ここで侵略戦争と自衛戦争の定義は不問に付された。国際法ではたとえ侵略戦争が明確に定義されていても、その「侵略」戦争に訴えた国の指導者が個人として犯罪を犯し処罰されることにはならない。このことは当時の11か国の連合国代表さえも認めたところでもあった。4人の少数派判事の思いを講師の論文の言葉から引用する。

第2は戦争を法益に反する有害な行為であるとするための刑罰法規が事前に存在し、告知されていなければならない。この罪刑法定主義は憲法や刑法の大原則である。東京裁判はこの原則に逸脱する事後の解釈を行うことによって「平和に対する罪」が適用され、侵略戦争の共同謀議を遂行、行動した個人が戦争犯罪人としての責任を問われた。ここで侵略戦争と自衛戦争の定義は不問に付された。国際法ではたとえ侵略戦争が明確に定義されていても、その「侵略」戦争に訴えた国の指導者が個人として犯罪を犯し処罰されることにはならない。このことは当時の11か国の連合国代表さえも認めたところでもあった。4人の少数派判事の思いを講師の論文の言葉から引用する。

「我々は侵略戦争を開始することが犯罪行為である、とは思いません。戦争が個人の犯罪行為である、というならば、それは現行法を超えていると思います。将来、侵略戦争を開始した国家が道徳的・政治的な責任を問われるようになるかも知れません。だが、現行国際法上、そのように結論することは誤っている、と思われます。」

第3は刑法のよって立つ刑事訴訟法の観点において果たして犯罪の構成要件を兼ね備えていたのかどうか。講演内容から浮かんでくるのは強い疑念であった。東京裁判は、共同謀議は立証されず、裁かれる国、日本の法曹関係者の協力を占領軍は拒否、公平な裁判でなかった、国際法に基づかず占領軍政の特別法廷となった、などの点でニュールンベルグ裁判とも異なった。その不衡平な裁判については講演で大岡氏は次のようにいう。

「判決の中の事実の認定に関する部分はすべて起草委員会によって起草され、その起草が進むにつれて、まず最初に“多数”と呼ばれた7名の裁判官から成る委員会に提出された。この草案の写しは他の4名の裁判官にも配布された。後者は多数裁判官の討議のために、また必要が起った場合には草案を修正するために、自分の見解を多数裁判官に提出することを要請された。しかし、本裁判所を構成する11名の裁判官が判決のこの部分の一部または、全部を口頭で討議するために会合することは一度もなかった。本官は、日本におけるマッカーサーの立法権限にいかなる制限もないと肯定することに全く賛成できない。 (中略) 無条件降伏を手に入れた征服者があらゆる主権を行使できるなどと言い切るのは間違いなのである。」

「戦争」をどう理解するか

東京裁判の連合国代表判事11名は多数派7名と少数派4名とに2分された。インドのパル判事の被告全員無罪論はよく知られているが、ベルナール判事の反対論は戦後ほとんど人の口の端に上ってこなかったという。大岡氏はパリ西郊外の街ナンテールにある現代国際文書図書館におけるベルナール肉筆の史料、フォンテヌブローの現代史古文書センターの記録、ベルナールの一人息子と交流のあった研究者ジャン・エスマンへの直接会見、などを通じて「忘れられた過去」を追跡した。フランス語による裁判手続きを認められなかったベルナールは失意のなかで日本を去った。アフリカのコンゴというフランスの植民地から同じように植民地を持った日本に赴いたベルナールの主張は、私たちに今、問いかける。戦争と個人の責任、戦勝国と敗戦国、戦争の持つ意義、天皇の戦争責任。多くの質問が会場において投げかけられた。

瀬藤澄彦