第21号(番外編)

カナディアン・ロッキー

2024年6月末に、少し早めの夏休みを頂いて、カナディアン・ロッキーを旅してきました。ロッキー山脈は、全長約5000キロメートルにも及ぶ巨大な山脈で、カナダと米国にまたがります。高さ3000メートル超えの山もあり、最高峰は、米国コロラド州にあるエルバート山で、高さは4401メートルです。ロッキー山脈のカナダ側の部分は、カナディアン・ロッキーと呼ばれ、国立公園群はユネスコの世界遺産に登録されています。モントリオールから国内線でカルガリーまで飛んで、そこからレンタカーでカナディアン・ロッキーを巡る際の拠点としてはお馴染みのバンフ(Banff)という町に向かいました。その町の外れにあるロッジ「ヘラジカ荘(Elkhorns Lodge)」が今回の投錨先です。ここから広大なバンフ国立公園を中心に、大自然に圧倒されながら、数々の名所を巡りました。ちなみにモントリオールとバンフは2時間の時差がある距離です。

バンフの町から

ヘラジカ荘

湖の水面が水鏡のよう

高速道路を走っているとこのような光景にも

ロッキー越え

どこもかしこも山、山、そして湖。大自然を満喫した旅でしたが、この山脈は、太古の時代から西部開拓までの長年にわたり、北米大陸に移り住んだ人間にとっては行く手を阻む雪と氷の巨大な岩の壁でした。

大航海時代にジャック・カルティエがセントローレンス河を遡ってアジアに向かおうとしたのを阻んだのがラシーヌ瀬(Rapide de Lachine)。彼は、この瀬を越えるとアジアに続く海に抜けられると信じていました。この瀬は、現在はラフティングやウィンドサーフィンが行われるほどの急流です。水上輸送用に運河を建設する試みは何度もなされましたが、130年間ことごとく失敗します。1821年に始まった工事がようやく巧く運び、4年かけて全長14.5キロメートルに及ぶラシーヌ運河(Canal de Lachine)が完成します。その後、船舶が大型化し、セントローレンス海路が開通すると、運河は1970年に一旦閉鎖されますが、2002年に再開し、現在では小型船舶用に使用されています。万が一、カルティエがラシーヌ瀬を渡ることができたとして

も、北米大陸の西岸に辿り着くためには、そのずっと先にあるロッキー山脈を超えなければなりません。数万年前にアジアからアラスカに到達したモンゴロイド系の人々の南下を氷河と共に阻んだのもロッキー山脈でした。

カナディアン・ロッキー横断をした最初のヨーロッパ人は、スコットランド出身の探検家マッケンジー(Alexander MacKenzie)でした。マッケンジーは、1774年に家族でニューヨークに渡り、76年にモントリオールに移住します。1779年に、モントリオールに本社を構える毛皮を扱う大手のノースウェスト会社(後にトロントのハドソン湾会社に吸収合併)に就職します。1788年、アルバータ州とサスカチュワン州にまたがるアサバスカ湖(Lake Athabasca)を訪れていたマッケンジーは、チペワイアン砦(Fort Chipewyan)を発見します。チペワイアンとは、先住民の言葉で原住民を意味します。アサバスカとは、先住民の言葉で「植物が生い茂る」を意味すると言われており、その名のとおり自然豊かな湖沼地帯で、1982年には、湿地帯の保護に関する「ラムサール条約」に登録されました。

彼は、そこから北西へ流れる川があることを先住民から聞き、1789年7月に、カヌーに乗ってその川を下ります。河口が北西へ向かって太平洋に注ぎ出ることを期待していたのですが、実際には北極海に到達しました。彼は、その川を「失望の川(Disappointment River)」と名付けました。しかし後には、彼の名をとって「マッケンジー川」と名付けられました。その後、一旦英国に行き、最新の測量技術を学びます。そして1792年にカナダに戻り、先住民のガイドとフランス人の探検家を伴い、太平洋への出口を見つける旅を計画します。そして翌93年に、遂に太平洋岸に到達しました。

マッケンジーの後に続いたのは、英国出身の探検家トンプソン(David Thompson)でした。1807年に彼は川に沿って西へと向かおうとしますが、川は北上するばかり。悩みながら4年間さまよい続け、1811年、コロンビア川の全域を船で渡りきり、ロッキー越えを果たしました。

山脈に伸びる1本の道

分厚い氷が行く手を阻む。コロンビア氷原

サウザンアイランド・ドレッシング発祥の地

「カナダ発祥」の号で書き忘れていたのが、サウザンアイランド・ドレッシングです。日本でもお馴染みのこのドレッシングは、その名のとおり、セントローレンス河に浮かぶ多数の島々をイメージして作られたドレッシングです。甘酸っぱいソースの中に野菜やナッツなどの粒が入っていて、それが島に見立てられているのです。ベースとなるのがマヨネーズ。それにトマトピュレとピクルスが入っていて、更に柑橘系のジュースが合わさり、甘酸っぱさを際立たせます。更に、マスタードやチリソース、オリーブオイルなどが合わさって複雑な味わいを出しています。具材はパプリカ、オリーブ、ゆで卵、ナッツなど。

このドレッシングが生まれた逸話には複数のパターンがあり、いずれもそれらしく語られていますが、どれが本当かは分かりません。いずれも、19世紀末から20世紀初頭にかけてのものばかりですので、時期としてはその頃なのでしょう。1つの説は、ニューヨークのウォルドーフ・アストリア・ホテルの所有者であるボ

ルト(George Boldt)氏が夏の間、避暑地として多数の島が浮かぶサウザンアイランドと呼ばれる土地で過ごしていた時に料理人に作らせたドレッシングが原型だとするものです。料理人は予めドレッシングを作っておくことをうっかり忘れていて、そのときにあった食材で間に合わせに作ったものが思わぬ成功を生んだ、というものです。

五大湖の1つのオンタリオ湖からセントローレンス河に注ぎ出るカナダ側にキングストン(Kingston)という町があります。1841年から44年までの短期間、カナダの首都に指定されますが、当時の仮想敵国である米国に距離が近いという理由で現在の首都オタワに取って代わられます。確かに、河を挟んで向こう岸は米国です。この港からサウザンアイランドを巡るクルージング船が出港しています。更に、30km程河を下ったところにある町の港からも別のクルーズ船が出ています。サウザンアイランドというからには1000近い多数の島があると思いきや、なんと、1800以上の島があるのだそうです。日本の松島巡りのイメージを思い浮かべながら船に乗りましたが、スケールが大きすぎて、島と島との間隔がかなり広い印象を受けました。船着き場の近くのレストランで「サウザンアイランド・バーガー」を注文すると、ハンバーガーの中のケチャップの代わりにサウザンアイランド・ドレッシングが入っていました。お土産屋さんには、もちろんサウザンアイランド・ドレッシングが売られていましたが、スーパーなどで見かけるものと同じものでした。

サウザンアイランド・クルージングの船上から

ケベックの道路は鶏の巣だらけ?!

冬は雪深いケベック州の道路はどうしても痛みが激しく、町中にも高速道路にも、デコボコが至る所に。

お世辞にも走りやすい道とは言えません。ケベック州では、これを「nid de poule(ニ・ド・プール)」と呼びます。フランス語で「鶏の巣」という意味です。

至る所にある「鶏の巣」

フランス語イマージョン

カナダの公用語は英仏2言語です。しかし、フランス語のみを州の公用語とするケベック州と、英仏2言語を公用語にする唯一の州であるニューブランズウィック州の一部を除くと、多くのカナダ人は英語のみで生活しています。英語のみならず、フランス語を学び、英仏バイリンガルにするプログラムが学校教育に取り入れられています。これを「フランス語イマージョン」と呼びます。イマージョン(immersion)とは、浸透することを意味するので、このプログラムは「フランス語漬け」計画ということになります。

「フランス語イマージョン」(以下、イマージョン)は、1960年頃からケベック州で始まった「静かな改革」の一環として、1965年にケベック州で導入されました。フランス語はケベック人のアイデンティティそのものと捉えられていますが、州内の一部州民は英語系であるのに加え、移民の中には英語系や英仏以外の第三言語を話す者(アロフォン)もいます。非フランス語系の州民が増えることは、フランス語、すなわちケベック人のアイデンティティが失われることにつながります。従って、フランス語の教育には並々ならぬ力の入れようです。単なる語学学習方式を、その道のプロが検討・実施するだけでなく、第一級の脳外科医と言語心理学者の力を借りて編み出されたのがイマージョンです。しかしながら、当初は公的補助が得られず、一部のクラスで試験的に導入することから始まりました。

1969年に、連邦政府が英仏2言語を公用語と定める法律を制定したことで、英語系カナダ国民におけるフランス語学習に対する関心が高まりました。イマージョンが急に脚光を浴びるようになり、全国の学校で導入が徐々に始まっていきました。

イマージョンには、早期、中期、後期の3段階あります。早期は幼稚園または小学校入学時から始まり、最初は「国語」に該当する「英語」以外は全てフランス語で授業が行われ、最終的には英仏が半々での授業になります。中期は小学校高学年から、後期は日本でいう中学校レベルから開始されます。早期イマージョンに初めて接する子供たちは、当然ながら生まれて初めてフランス語に接する子ばかりです。先生は身振り手振りも加えながらコミュニケーションに努めます。逆に、後期イマージョンを経た生徒たちは、英仏バイリンガルとして、必要なコミュニケーションがどちらの言語でも可能となるレベルにまで達すると言われています。当然ながら、語学だけではなく、授業で習う様々な学科の学力向上を目指すのですから、非常に興味深いプログラムだと思います。

導入当初は、教育熱心な英語系の家庭の子供たちがこの計画に参加していたことから、イマージョンはエリート育成計画の一環のように思われていましたが、永住を目指す(必ずしも経済的に恵まれたとは言いがたい)英語系またはアロフォンの移民の子供たちもイマージョンを導入した学校に通うようになり、更には、地元にフランス語の学校があまりないフランス語系州民の子供たちも、フランス語による教育を求め、イマージョンを導入している学校に通うようになってきたといいます。

1つの課題としては、イマージョンが拡大すればする程、英仏2言語で授業ができる教員が不足していくことが挙げられます。多様性国家カナダの1つの看板である2言語政策を維持することは、非常にコストがかかります。しかし、それがカナダという国を特徴付けているのですね。

日本のヘアサロンにヒントを得て

海外で暮らすと、かかりつけの病院や歯医者などを見つけるのに苦労することがあります。ヘアサロン探しもそのうちの1つです。毎月定期的に通うことになるため、できる限り馴染みのところを早めに見つけたいと思うものです。目指すは、手頃価格できちんと散髪してくれて、それでいてスタッフが気さく、店内が清潔なところです。モントリオールで通勤途中にいつも通りかかる入口が狭い「バーのような」店があります。

通勤時の朝と夜は閉まっているので、あまり気にしたことがありませんでしたが、ある日偶然立ち止まって、透明のシャッターを通して店内を覗いてみると、そこはヘアサロンでした。ネットで検索してみると、1分あたり1カナダ・ドル(1カナダ・ドルは約117円)でカットするという面白いヘアサロンであることが分かりました。

モントリオールとその郊外に合計3店舗あるチェーン店で、どんなに時間がかかっても最大33ドルまで、という安心価格でした。

ものは試し、と早速に個人アカウントを作成し、スマホで予約を入れました。流石に1分1ドルを名乗るだけあって、予約時間も15分刻みです。これは日本にある某チェーンのヘアサロンと同じ要領だと納得しました。予約当日、カットしてもらいながら理容師と会話をしていて、筆者が日本人であることを告げると、理容

師が「このサロンは日本ぽいでしょう?」と言いました。どういう点を指してそう言っているのか要領を得ませんでしたので、代わりに私からは「日本には10分10ドル(10分1000円と同義のつもり)のサロンがありますよ」と答えました。すると理容師は、「このサロンのオーナーは、日本のそのシステムを知り、これがモントリオールで将来流行ると見越してこのサロンをオープンしたのです。そのために日本に6週間調査に行ってきたんです」と答えました。何と、日本のチェーン店に似ているな、と思っていたサロンは、実はまさに日本のチェーン店にヒントを得て開業したのでした。思わぬ所で日本とのつながりを発見し、嬉しくなりました。カットし終わると、備え付けのバキュームでカットされた髪の毛を吸い取ってくれます。これも日本のと全く同じです。「女性も利用可能」と宣伝されていたので、利用する女性客はいるのかと聞いてみたところ、長髪の方が毛先をカットするとか、すこし伸びたところを修正したい場合に利用することがあるそうです。因みに、筆者の場合は、毎回チップを10%付けて、日本円にして2500円くらいです。当地のヘアサロンとしては格段にお得な価格です。

日本のチェーン店にヒントを得たという、行きつけのヘアサロン

アカディア人

1760年に7年戦争(フレンチ・インディアン戦争)でフランスが英国に敗れ、それから3年後の1763年に正式に仏領カナダが英国の統治下に入ります。カナダの人々は、英仏が始めた戦争に巻き込まれた犠牲者でした。特にフランス系住民は、「異国」である英国の統治下に入ることに大きな懸念を抱いた筈です。

しかし本当に悲惨な経験をしたのは、カナダ東部に居住していたアカディア人たちでした。

カナダ東部のニューブランズウィック州、ノバスコシア州に囲まれたファンディ湾の辺り一帯は、以前はアカディアと呼ばれていました。最初にフランス人が1604年に入植しましたが、気候が厳しく、定住はうまくいきませんでした。しかし、18世紀までには入植が進み、約1万人が住んでいたと言われています。アカディアの土地を巡る英仏の戦時中、アカディア人たちは苦難の道を歩みます。英仏間で雌雄を決する7年戦争が始まり、英国が戦況を有利に運ぶと、アカディアに住むフランス人とフランス系アカディア人は、アカディアから追い出されます。追い出されたアカディア人たちは、現在の米国東岸の様々な地域に強制移住させられました。移住に応じずに抵抗を続けたアカディア人たちも、近隣地域に避難を余儀なくされました。

つまり、自分たちの故郷を失ってしまったのです。英国は、フランス系アカディア人に対し、フランス語系学校への通学を禁止し、英語への同化を強制しようとしますが、アカディア人たちは家庭内や仲間同士でフランス語を使用することでフランス系であることを維持します。とは言っても英語を使用せざるを得ない機会も多く、アカディア・フランス語という特徴的なフランス語が定着していきました。現在でも残るアカディア・フランス語は、独特なアクセントのフランス語と英語がミックスしたような言葉で、土地を追われた祖先が歩んできた歴史の複雑さを感じます。ケベック州のフランス語(ケベコワ)は、フランスでフランス語を学んだ者としては、慣れるまでに時間がかかりましたが、ケベコワに慣れた今でも、アカディア・フランス語を聞き取ることは非常に難しいです。

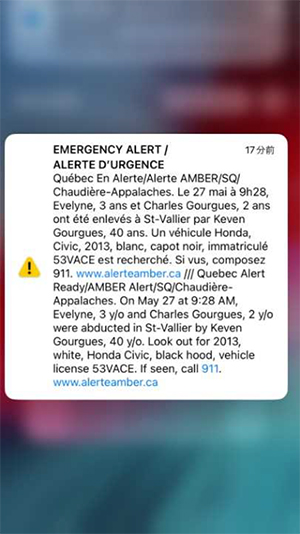

アンバーアラート

モントリオールに赴任して暫く経ったある日、自分のスマホから聞き慣れないアラーム音がけたたましく鳴り響きました。職場の同僚たちの席からも同じような音が聞こえてきました。画面にはメッセージが表示されました。これは「アンバーアラート(Amber Alert)」と呼ばれるもので、子供の連れ去り事件が起きた際に、犯人や連れ去られた子供に関する情報を一斉に流すシステムです。日本だと、地震情報などの災害時にアラートが鳴ることがありますが、それに似たような切迫感を感じます。

アンバーアラートは、カナダの隣国の米国で始まりました。「アンバー(Amber)」は英語で「琥珀(色)」を意味しますが、本来の意味は、「アメリカ行方不明放送緊急対応」を意味する英語「America’s Missing Broadcast Emergency Response」の頭文字を取ったものです。1996年に誘拐され、遺体で発見された9歳のアンバーさん(Amber Rene Hagerman)の事件がきっかけだそうですから、アンバーさんの名前に因んだネーミングですね。アラートは、スマホだけではなく、ラジオやテレビなどの複数のメディアに流されます。アラートを出すかどうかは、原則、事件を管轄する州警察の権限となっています。北米では、犯人(容疑者)が逃亡する際、車を使用することが多いので、流される情報には、容疑者と被害者の氏名に加え、逃亡に使用された(と考えられる)車の車種とナンバープレートが含まれます。

参考までに、実際にスマホに届いたアラートの内容を記します。カナダですから、仏英の2言語が使用されます。この例はケベック州の事案なので、フランス語が英語よりも先に表示されています。

「ケベック州ショーディエール・アパラシュ(ケベック市近くの行政区名)。5月27日午前9時28分、3歳のイヴリンと2歳のシャルル・グルグは、40歳のケヴン・グルグにサン=ヴァリエ(町の名前)で誘拐された。追跡中の車種は、ホンダ・シヴィックの2013年型、白に黒のフード、ナンバーは53VACE。目撃したら911番(警察)に通報願いたい。」

姓が同じなので、父親が何らかの理由で連れ去ったのでしょう。離婚裁判中で親権を巡って揉めていたのかもしれません。このアラートが公開捜査に役立つことを願いますが、いずれはこのシステムが不要になる世の中が来ることを強く望みます。

スマホに届いたアンパーアラート

(完)