第20号

日本とカナダ:正式な関係の樹立

1867年にカナダが大英帝国から自治を獲得して自治領となり、翌1868年に日本では明治維新が起こります。それから約20年後の1889年、日本政府はバンクーバーに日本領事館を開設します。その後、1903年には首都オタワに日本領事館を設置します。1928年に日本とカナダは正式な外交関係樹立の合意をし、オタワの領事館を公使館に格上げします。翌年の1929年には、カナダ政府が東京にカナダ公使館を開設します。これは、カナダ政府が外国に設置した公館の中で、米国やフランスに次ぐ最も古いものの1つに数えられます。第2次大戦中は関係が悪化しますが、戦後、関係は回復し、1951年にサンフランシスコ講和条約締結後、両国の関係は完全に回復しました。1956年には、カナダからのサポートを得て、日本は国際連合に加盟することができました。日本とカナダの外交関係は、やがて100周年を迎えます。

1世紀にわたる関係は現在、これまで以上に良好になっています。

日本とカナダ:密航から写真婚、そして人種差別

日本に来た最初のカナダ人は、冒険家マクドナルド(Ranald MacDonald)だと言われています。彼は、スコットランド系白人の父と、先住民の母の間に1824年に生まれます。白人と先住民の混血は「メティス」と呼ばれますが、彼はまさしくメティ(メティスの単数形)でした。彼は幼少の頃、先住民の血を引く縁者から、自分たちの祖先は日本人であると吹き込まれます。彼自身、メティであることから肌の色が他の白人と異なり、アジア人に少し似た顔をしていたことで差別を受けた経験を有しており、また混血が理由で結婚ができなかったショックも味わいます。失意の中、自分のルーツを探すため、彼は神秘の国日本に行く計画を立てます。日本でならそれなりの地位を確立できるかもしれない、という淡い期待もあったようでした。

日本への渡航、と言っても、要するに密入国です。マクドナルドは、1845年にニューヨークから捕鯨船に乗り込み、当時の蝦夷地に上陸します。日本に不法入国したことがバレると処刑されると信じ、上陸に使った小舟を転覆させて遭難者を装います。最初はアイヌの人々に迎えられて暫く過ごしますが、日本人に捉えられ、尋問され、最終的に長崎に送られ、そこでも尋問を受けます。最終的には米国の軍艦の艦長に引き渡され、帰路につくことになりました。1年に満たない滞在でしたが、日本滞在中に幕府の要請を受けて、14名の日本人通詞(通訳)に英語を教える教師を務めました。帰国後は、日本が高度に文明化された国であることを宣伝して回りました。

ところで、彼から英語を習った14名の中には、後の米国の黒船来航の際、ペリーとの交渉で通訳を務めた森山栄之助と堀達之助がいたと言われています。鎖国から開国に向けて、日本の近代化にカナダ人の密入国者が貢献していたのですね。

最初にカナダに移住した日本人は、現在の長崎県出身の永野万蔵で、1877年に英国船の船員としてブリティッシュ・コロンビア州のニューウェストミンスターに到着。そこでサケ漁に従事しますが、その後は美術商やホテル業のビジネスを開拓していきました。次いで、和歌山県出身の工野儀兵衛が移り住み、同じ出身の日本人を呼び寄せました。彼らの多くはサケ漁を中心とする漁業やサケ缶詰工場に従事しました。

その後、東北や九州から移民会社を通じて多くの日本人がバンクーバーに到着し、主に炭鉱業に従事しました。危険を伴う職業であることから、イチゴ農業などに転職する者もいたようです。最初は出稼ぎとして肉体労働を行ってきた日本人移民も、1910年以降は、現地で家族を形成して、商業やサービス業を営むようになってきました。同時に、バンクーバーを中心に、地元の白人カナダ人の中には、中国人や日本人といったアジア系移民に対し、反感を抱く者も出てきました。現在、日本とカナダの関係は非常に良好ですが、日本人移民の人々が歩んだ歴史は、決して平坦ではなく、むしろかなり険しいものでした。

低賃金で勤勉に働く日本人が増えることは、地元の白人労働者にとって驚異に映りました。ブリティッシュ・コロンビア州では、移民に言語の試験を課す「ナタール法」を含む日本人排斥のための法案が採択されました。しかし、英国が日本と同盟を結び(1902年)、その後の日英通商修好条約(1906年)にカナダが

加盟するなど、日本との関係を良好なものに保っていたい連邦政府は、こうした日本人排斥のための法律を認めませんでした。そうした中、1907年9月7日、アジア人排斥同盟バンクーバー支部が組織した集会がバンクーバー市内の日本人街と中華街の近くで行われ、暴動に発展しました。「バンクーバー暴動」と呼ばれるこの騒ぎの中、日本人移民たちは、警察は助けにならないと判断し、日本刀やナイフを持って防衛したとも言われています。幸い死者は出ませんでしたが、日本人移民は9日に抗議集会を開きました。暴動を受けて、日英加の3か国で話し合いがもたれ、「ルミュー協定」が結ばれました。これにより、日本からカナダへの移民は年間400人に制限されることになりました。人数に上限は課されましたが、既に居住する移民の家族の呼び寄せは枠外とされたため、多くの単身の移民男性が写真で花嫁を決める「写真婚」が流行り、実際に会ったことのない女性を正式な妻として呼び寄せるようになったそうです。

結果として日本人移民の数は増えていき、様々な業種に進出するようになると、白人カナダ人からの風当たりは強くなっていきました。日本人移民の中には、日本人だけで固まるのではなく、むしろ白人社会への同化を求めるべき、との考え方も生まれていきました。1914年に第一次大戦が勃発すると、カナダの日本人移民は、日本人の地位向上を目指し、日本人義勇兵としてカナダ軍に参加しました。196人の義勇兵のうち、54人が戦死しました。

日本人移民の年間受入れ数を制限するルミュー協定は1923年に改訂され、上限が150人にまで制限されました。またその5年後には、「写真婚」までもが禁止されました。やがて世界恐慌が始まり、勤勉な日本人は白人社会から嫌われていきます。そして第二次世界大戦になると、敵国民として扱われるようになっていくのです。

なお、上述のとおり、カナダは1929年に日本に公使館を開設しますが、それは増加する日本人移民を管理するために必要な措置だったから、という見方があります。当時のカナダ首相が、「日本人移民問題に対処する唯一の効果的な方法は、日本に駐在する公使に査証発給させることだ」と述べたそうです。つまり、東京にカナダ公使館を置けば、日本人渡航者への査証(ビザ)の発給数を抑制するようコントロールできると目論んだのでしょう。

日本とカナダ:ミッション・スクール

日本の発展の鍵は優秀な人材です。日本にやって来たカナダ人たちは、日本の学校教育の近代化に大きな貢献をしました。時代が江戸から明治に変わり、キリスト教禁止令が廃止されると、西洋の技術や制度、それに文化を一気に取り入れていきます。その流れの中で、欧米のキリスト教会も日本に宣教師を派遣するようになりました。宣教師たちの第一目的はもちろんキリスト教の伝道ですが、その一環として日本人の教育に従事し、各地にいわゆるミッション・スクールを設置していきました。日本で最初のミッション・スクール設置は、1863年の米国プロテスタント系長老派教会による私塾がありますが、これが後に明治学院となり、これに続いて1870年にフェリス女学院が設置されました。

カナダのキリスト教会による日本初のミッション・スクールは、1884年に設置された東洋英和学校です。この学校はプロテスタント系の男子学校でしたが、カナダ宣教師の重点は女子の教育の向上にあったので、同年に東洋英和女学校が設置されました。男子校の方は、宗教教育の禁止に関する日本政府の方針を受けて(東洋英和学校としては)廃校となりますが、宗教色をなくして麻布学園として継続されることになりました。女学校の方は、後に現在の東洋英和女学院となりました。カナダ東部のプリンスエドワードアイランド出身のルーシー・M・モンゴメリ著の小説「赤毛のアン」を日本語に翻訳した村岡花子は東洋英和女学校の卒業生で、1889年に設立された山梨英和女学校で英語の教師を務めました。

ケベック州との関係では、1898年、ケベック出身のエレーヌ・パラディ修道女が熊本県に定住し、ハンセン病患者の介護にあたりました。パラディ修道女は1960年に死去しますが、62年間にわたる日本での社会的貢献を称え、葬儀の際には皇室から白菊の花が届けられたそうです。ケベックのキリスト教の修道会や教会の宣教師たちは、他のカナダ人宣教師同様、明治以降、宣教活動を行いながら、日本の近代化に教育面で貢献しました。20世紀初頭に日本国内に創設された約100のカトリック系宗教団体の約4分の1がケベックの団体でした。鹿児島と函館のラサール学園は、ケベックの修道会が設立し、また川崎のカリタス学園は、ケベック・カリタス修道女会が設立した私立学校です。

モントリオールの自宅付近に、カトリックのコングレガシオン・ド・ノートルダム修道会がありますが、この看板に日本語で「真の自由への教育」と書かれていました。興味を持って調べてみると、1932年に福島県で活動を始め、桜の聖母学院を設置したケベックの女子修道会であることが分かりました。

「真の自由への教育」コングレガシオン・ド・ノートルダム

日本との関係:戦争下での苦難

1941年12月7日(日本は8日)に太平洋戦争が開戦すると、日本とカナダは戦闘状態に入りました。カナダ政府は国家の安全保障を理由に戦時措置法を可決し、2万2000人以上の日系カナダ人を強制移動・収容し、職業選択の自由や財産権などを剥奪しました。翌8日、カナダ連邦警察はさっそく日系人のリーダーなど38人を逮捕しました。海軍は、日系人所有の漁船を押収し始めました。日本語学校は閉鎖、日本語の新聞も廃刊に追い込まれました。翌42年になると、カナダ国内での反日感情は更に高まりました。

米国で日系人の強制移動が始まると、カナダのブリティッシュ・コロンビア州でも同様に立ち退きが始まりました。強制的に移住させられた施設は、そのために設置されたものではなく、元々は家畜小屋として使用していたものを急ごしらえで改装したものでした。日系人たちは、その不衛生な仮設施設の中にぎゅうぎゅう詰めになって収容されました。抵抗する者はオンタリオ州の捕虜収容施設に送り込まれたそうです。中西部のアルバータ州やマニトバ州に送られた者もいました。カナダの冬は特に厳しく、その意味でも過酷すぎる生活を強いられたことは間違いありません。

ブリティッシュ・コロンビア州では、1943年から、移住させられた日系人の財産の処分が勝手に始まりました。財産を失った日系人が元の土地に戻ってこないようにする意図もあったようですが、土地や家屋を退役軍人などに廉価で払い下げることで彼らの福祉に役立て、売却益を日系人の移動などの必要経費に充てていたようです。日系人の血と汗と涙の結晶である資産は、二束三文で日系人以外のカナダ人に売り払われ、収益は自分たちに対するむごい仕打ちのために使われたということです。当然ながら日系人は訴訟を起こしましたが、却下されたそうです。

終戦の前年の1944年、当時の連邦首相は、「日系人に対する最良の政策は、彼らを可能な限りカナダ全土に分散させることである」と述べました。その結果、殆どの日系人はカナダ西岸のブリティッシュ・コロンビア出身でしたが、カナダ政府に忠誠を誓うなら「自主的に」ロッキー山脈より東に移住することとし、忠誠を誓わない者は日本に送還すると迫りました。日系人の半数はカナダで生まれ育ったカナダ人です。日本に行ったこともなく、日本語もおぼつかない彼らにとって、日本に送還されることは祖国への帰還ではなく、カナダ東部への移住よりも難しい選択だったでしょう。従って、多くの日系人は、カナダ政府の目論みどおり、東部に移住していきました。現在、モントリオールには日系カナダ人文化会館(JCCCM)という組織があります。日本の敬老の日に因んで、高齢の日系人を対象に敬老会が開催され、筆者も総領事館からの来賓として招待されました。最年長者は104歳(!)。多くの方々は日本語よりも英語の方が得意でしたが、懐かしい日本の歌を日本語で一緒に歌ったりもしました。両親と共にバンクーバーから移住してきたときの話をして下さった方もいました。

一体、カナダの日系人たちは何の罪を犯したと言うのでしょうか。日系人たちのルーツが敵国となった日本にあるということで罪に問われたのでしょうか。ブリティッシュ・コロンビア州には戦争以前からアジア人に対する人種差別がありました。日系人迫害は、本当は戦争とは無関係な人種差別主義の増長であって、戦争はそれを正当化するための好都合な材料だったのではないか、とすら思えてきます。

戦後、ピエール・トルドー首相(トルドー現首相の父)は、日系カナダ人生存者への謝罪を拒否し続けました。その理由としては、「強制収容や財産没収は、選出された国民の代表者によって正規の手続きを経て決定・実施されたもの」であり、「歴史を書き換えることはできない。我々の役目は自分の時代に正義を貫くことであった」と述べています。トルドー父も政治指導者として難しい立場にあったことは間違いないだろうと想像はできますが、日系人にとっては忸怩たる思いがあった筈です。

日本との関係:リドレス合意へ

戦時下での経験は、日系人の中にトラウマとして残りました。戦後、日系人たちの多くはまとまって生活することや日本語を使うことを避け、現地の人々に紛れ、日本人のルーツを表に出さないようにひっそりと生きてきました。自分たちが味わった苦痛を、子供や孫の世代に経験させずに済むように、あくまでもカナダ人として生活し、戦時中の話を子供にすることをできるだけ避けてきたようです。その結果、二世、三世は生活習慣や日常会話の言語の面で日本人らしさは薄れてきました。事実、日本語が話せなかったり、日本に行ったことがない日系人三世の方もいます。あまり日系人であることを意識しないで成長し、現地の会社に就職し、管理職になってふとした時に、日本的な几帳面な仕事の仕方を部下に教えていたことに気づいた、という方がいました。また、2011年3月11日の東日本大震災を受けて、地元のラジオ番組から出演を求められて初めて、自分が日本人(日系人)として見られていることを認識した方もいました。

上述のとおり、カナダの多文化主義を唱えたピエール・トルドー首相は、日系人への謝罪は認めませんでしたが、政権2期目の1980年頃から、世論に変化が現れてきました。米国では、戦時下での市民の収容に関する委員会が作られ、当時の事実関係について調査が行われました。カナダにおいても、日系人への不当な扱いについて同情の声が上がり始めました。日系人への謝罪や補償を求める動きは「リドレス運動」と呼ばれました。リドレスとは、過ちを正すという意味です。

1988年4月には、首都オタワの連邦議会議事堂を、リドレスを支持するデモが包囲しました。デモの参加者の中には、日系人たちに加えて、カナダの著名人たちもいました。この時政権を率いていたのは、マルルーニー(Brian Murloney)首相でした。彼は、4年前の1984年に行われた総選挙に臨む際、選挙公約の1つに日系人への補償を掲げていました。野党の代表として、「公正な謝罪と反省は大きく異なる。日本人を祖先に持つカナダ人たちの権利は踏みにじまれた」と述べて、当時のトルドー首相に補償を提案していました。総選挙では、日系人の支持も得て議席を倍に伸ばして歴史的な大勝利を収めました。しかし、この公約は暫く果たされずにいました。閣内に補償に反対した大臣がいたことが原因の1つでしたが、圧勝した余裕もあったのかもしれません。ところが、同年8月に、米国でリドレス法案が可決し、米国の日系人への補償が決定します。これが決定的な追い風になりました。これを機に、マルルーニー首相は、日系人を代表する全カナダ日系人協会(NAJC)との交渉を水面下で始めました。両者が合意に至る約1か月前の8月27日、モントリオールの最高級ホテルのリッツ・カールトンで極秘にもたれた交渉において、連邦政府は、NAJC が要求している個人補償額が高すぎる、金額は米国より下げて「カナダに見合った妥協案」を追求したいと述べました。そして、その代わり補償はすぐに支払う用意がある、と告げます。補償を否定していた前政権の時から大きな前進です。最後の局面では、3日間で合計17時間にも及ぶ交渉が行われ、ついに両者の妥協案がまとまりました。署名式の場所は、マルルーニー首相の議会演説が行われるオタワの連邦議会議事堂です。NAJC の代表者たちがオタワに向かいますが、連邦政府から指定された宿舎はお世辞にも立派なものではなく、また複数のホテルに分宿することになりました。連邦政府からの説明は、主要なホテルはいずれも満室だったこと、そして報道機関がかぎつけて勝手にインタビューしないように、つまり目立たないように、というものでした。連邦政府側も、NAJC 側も、情報漏洩が合意を破綻させるリスクがあることは十分承知の上でした。噂のレベルでも情報が漏れると、例えば多くの日系人たちは歓喜に沸くでしょうし、逆に反対派のカナダ人たちは、なぜ謝罪と補償をする必要があるのか、と反発するでしょう。あるいは、もっと補償すべき、と不満の声が上がるかもしれません。

幸い情報は漏れることなく、ついに1988年9月22日を迎えます。マルルーニー首相とアート・ミキ NAJC会長が合意文書に署名をしました。その主要点は次のとおりです。

- 連邦政府は第二次世界大戦中の日系カナダ人に対する不正を認めること。

- 生存者全員に一律2万1000ドルの個人補償を支払うこと。

- 日系カナダ人コミュニティに対して1200万ドルを支払うこと。これは NAJC が管理し、教育、社会、文化などの活動やイベントに充当されること。

- 更に、反人種差別と異人種間の調和を促進するための共同基金としてカナダ人種関係財団を設立すること。

- カナダ国民の中の他の民族グループが同じ経験をしないようにという願いが込められた補償事項。

そして、マルルーニー首相が議会で行ったスピーチの骨子は次のとおりです。

「半世紀近く前に、カナダ政府は日系人を強制収容し、財産を奪い、公民権を剥奪した。この歴史を変えることはできないが、歴史的事実と正面から向き合う勇気を持たなければならない。言葉や法令では十分ではない。今となっては、いくら賠償金を積んだところで、不正を正し傷痕を癒やすことはできない。しかし、補償金を支払うことで、我々の決意を具体的な形で示すことにした。戦時中の日系カナダ人に対する処遇は、倫理的にも法的にも不正なものであった。そればかりか、カナダの本質にも反するものであった。我が国は多元的社会である。言語の二元性や文化の多様性を享受している。我々は、自国の力強さが各地域のエネルギーを結集したところから生まれてくることを知っている。これこそが我々の祖先が築き上げようとしたカナダである。これこそが、我々が子供たちに残したいと思っていることである。」

歴史的スピーチから20年以上経ち、日本政府は、平成23年度秋の外国人叙勲において、マルルーニー元首相(既に首相は引退)の偉大な功績を讃え、旭日大綬章を叙勲する旨を発表し、同年12月、オタワの日本大使公邸にて、伝達式が執り行われました。

マルルーニー元首相叙勲伝達式(外務省 HP より)

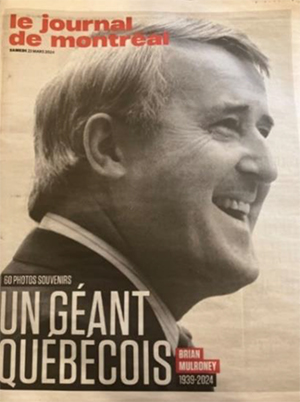

ケベックの巨人、逝く

2024年2月29日、マルルーニー元首相は、療養先の米国フロリダ州のパームビーチにて永眠しました。享年84歳でした。モントリオールの地元紙には、「ケベックの巨人(UN GÉANT QUÉBÉCOIS)」と題する特集記事が組まれました。1939年、アイルランド系移民の子として、マルルーニー元首相はケベック州ベ・コモに生まれました。政界に入り、1984年から93年までカナダの首相を務めました。カナダ政府は、マルルーニー元首相がケベック州出身ということに因み、国葬を死の約4週間後の3月23日にモントリオールで行うと発表しました。岸田総理は、トルドー首相に宛てて以下のメッセージを発出し、穂坂外務大臣政務官を総理特使として国葬に派遣しました。他国と比べて非常に手厚い対応を行った背景は上述したとおりですが、総理メッセージにもその意図が込められています。

「マルルーニー元首相の御逝去の報に接し、日本国政府及び日本国民を代表し、謹んでお悔やみ申し上げます。マルルーニー元首相は、御在任中に様々な分野で日加関係の深化に貢献されました。特に、マルルーニー元首相は、第二次世界大戦の際に、罪もない日系カナダ人が人権侵害を被ったことにつき、長年にわたって心を痛められ、首相就任後、日系カナダ人への補償(リドレス)を実現しました。リドレスは日系人の名誉の回復と、それに続く社会的地位の向上や日加両国間の友好関係の増進に、大きく寄与しま

した。マルルーニー元首相は、この勇気のある歴史的なリドレス合意のみならず、日加科学技術協力協定やワーキング・ホリデー協定の締結等の未来志向の日加両国関係強化等を次々と打ち出されました。日加両国の関係の発展に御尽力されたマルルーニー元首相に対し、日本国政府を代表して、改めて心から敬意を表するとともに、謹んで哀悼の意を表します。」

今でこそ、戦時中の迫害行為はバカげたものだった、と誰もが言えるでしょうが、あの時代にリドレスを実現することは、並大抵の努力ではできなかったはず。岸田総理のメッセージにあるとおり、マルルーニー元首相の勇気ある行動がリドレスを実現できたのです。マルルーニー元首相が偉業を達成したもう一つの勇気ある行動は、アパルトヘイトへの反対です。ケベックの巨人の特集記事には、リドレスへの言及はありませんでしたが、南アフリカのマンデラ大統領と一緒に映っている写真が大きく掲載され、反アパルトヘイト運動の功績が紹介されていました。

「ケベックの巨人」の特集記事

日本のみかんが伝えた思いやり

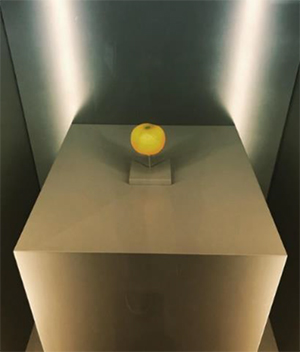

ハリファックスの移民博物館には、カナダへ来た移民にまつわる様々な展示があります。旅行で訪れた際に、展示物の中に、1つのみかんがあるのに気づきました。

「隣の日本人の少年がやってきて、私に日本のみかんをくれた」

これは、1938年12月に、旧チェコスロバキアからカナダに移民としてやって来た家族の1人であるジュリア・ドイルという少女の言葉です。ジュリアとその家族は、カナダのブリティッシュ・コロンビア州のブルックミアに向かいました。到着した翌日、隣に住む少年がジュリアに日本のみかんを渡しました。

「言葉は通じなかったものの、ジュリアは少年の優しい行動に感動した」と書かれていました。微笑ましい、良い話だな、と思いました。

移民博物館に展示されている日本のみかん